若者が将来も住みたいと思うまちへ ― 2040年の日立市はどんなまち?― 第3回ワークショップ レポート

皆さんこんにちは!今日もコラムを読んでいただき、ありがとうございます。

共創プロジェクトでは、若者がずっと住みたいと思えるまちづくりに向けて、大学生や若手の社会人など若者世代の皆さんと一緒に、日立市の良いところや今ある身近な問題を軸に、2040年における日立市の理想的な姿を考えています。

7月、8月と2回のワークショップを経て、最終回となる第3回を9月に開催しました。これまでの議論をもとにアイデアをまとめ、若い世代が描いた日立市での未来の暮らしを形にした様子をお届けします。

第1回ワークショップのレポはこちらから

第2回ワークショップのレポはこちらから

■第3回ワークショップの内容

第3回では、まず第2回でまとめた「2040年の日立市の未来洞察」を振り返り、未来の暮らしをストーリーとしてまとめました。その後、各グループは、2040年の架空の未来の住民が語る「スマート住宅エリアの姿」や「まちでのライフスタイル」を記事にし、生成AIを活用してその様子をビジュアル化。最終的に、2040年の日立市の暮らしを描いた架空の地域情報誌「日立市スマート住宅エリア~未来のまちで暮らす~」として、未来の暮らしを8つにまとめました。

最終回も茨城大学の工学部キャンパスの1部屋をお借りし、茨城大学、茨城キリスト教大学の学生を中心に市役所や日立製作所のメンバー、約40名が集まりました。

ここでは、出来上がった8つの未来の暮らしのうち、3つを紹介します。

-「私たちが未来につなぐ」日常から広がる資源循環に立ち上がった住民たち

記事では、「人も資源も何度でも輝く」をコンセプトに、住民が地域のイベントに参加しながら資源循環を楽しむ様子が紹介されています。海流の影響でビーチコーミング*の名所として知られる河原子海岸を舞台に、住民は、打ち上げられたガラス片を地元企業と協力して美しいシーグラス製品へとアップサイクルし、販売しています。また、地域には「リユースラック」と呼ばれる棚が設置されており、使わなくなった物を置くと、それを必要とする人が自由に持ち帰ることができます。物を提供すると地域ポイントに交換される仕組みのため、自然と資源循環の形が広がっています。

*ビーチコーミング:浜辺に打ち上げられた漂着物を拾い集める活動

- 人や職の枠を超え、ワークスタイルはさらに自由に!「ストーリーのある」生き方をこのまちで

ものづくりのまち日立を背景に、記事では、町工場の技術がメタバース上に蓄積され、誰でも熟練者の技を学べるようになり、技術継承が容易になった未来が描かれています。飲食店を営む住民は、メタバースでさまざまな技術を学び、自分の店に必要なものを手作りできるようになり、活動の幅を広げています。こうしてまちとの接点が増え、まちへの愛着が深まっていく姿が紹介されています。

-地域の顔となった「#のまち」エリアでのテンポラリーで創造的な集い

記事では、移り変わる自由な居場所で交流を楽しむ人々を紹介しています。趣味や興味関心の「#(ハッシュタグ)」で繋がった人々は、まずバーチャル空間上でアバター同士が交流。その後、不定期に開催されるイベントに参加したり、時には主催者になったりしながら、交流の形を自由に変えています。「お互いが誰であるかを気にすることなく交流できるので居心地がよく、飽きの来ない毎日を過ごせる」と大学生の住民がインタビューに答えている様子が描かれています。

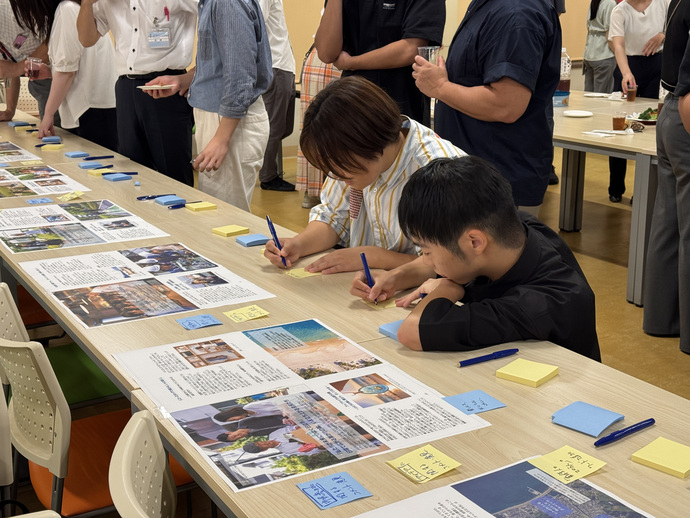

残りの5つの未来の暮らしも、それぞれに個性が光っていて、とてもワクワクする内容となりました。ワークショップ終了後には、完成した8つの未来の暮らしを皆さんに手に取っていただき、未来の暮らしやまちの姿について、自由に意見交換していただきました。

ワークショップを終え、参加者の方々からは多くの声をいただきました。例えば、「地域活動に関心があったので、今回の内容はまさに望んでいたもので嬉しかった」「このワークショップに参加し、地域に根ざしたまちづくりを進める企業への就職を志すようになった」といった声や、次回への期待など、前向きな反応が寄せられました。

■全3回のワークショップを通して

未来の暮らしを考える上で重要なのは市民の皆さんの心に刺さる「ワクワク感」だと改めて思いました。「まちの誰か」ではなく、実現されたら「自分が」住みたくなるまちはどんなところなのかを、考えていただくことができたと思っています。

一方で、個性豊かなアイデアが多く、その色を失わないよう、1つのストーリーとしてまとめるのは簡単ではありませんでしたが、しかしそれは、皆さんが自由な発想で意見を出してくださったからこそであり、市民参加の醍醐味だと思います。これからも、そんな率直な意見を聞かせていただけたら嬉しいです。皆さんのおかげで、本当に有意義なワークショップとなりました。

■今後の展望

今後、ワークショップ参加者の皆さんと一緒に作り上げたアイデアをもとに、未来の暮らしのコンセプトを考えていきます。

コンセプト検討にあたっては、ワークショップに参加されていない皆さんの意見も参考にさせていただきたく、今後、アンケートも実施予定です。ぜひ皆さんの貴重なご意見をお聞かせください。

また、共創プロジェクトでは、各取組へのご意見や今後への期待といった幅広い声を「みんなの声アンケート」から随時募集しています。

今回のワークショップに関するご意見やご感想もお待ちしています。

「実現したら住みたくなる」──そんなワクワクするスマート住宅エリアの実現に向けての今後の展開を、ぜひ楽しみにしていてください!

皆さんはどんなまちで暮らし、どんなまちで年を重ねていきたいですか?

ワークショップ参加組織:

茨城大学/茨城キリスト教大学/株式会社 常陽銀行/株式会社 日立製作所/日立市/日立市青少年イベント企画部 (50音順)