令和7年8月「日立市のめざす都市構造について」

#次世代未来都市#共創プロジェクト#日立市#コンパクトシティ

皆さんこんにちは!共創プロジェクトの市/全体調整担当です。

私は昨年度まで常陸多賀駅周辺地区整備事業の業務に従事しており、今年度から共創プロジェクトのメンバーに加わりました。そのため、このコラムでは、これまで私が携わっていた内容に関連する「日立市がめざす都市構造」について紹介します。

昨今、日本全体で急速な人口減少や高齢化の進行に伴い、特に地方都市では、労働力の不足や行財政サービスの低下、医療・介護サービスの負担増など、さまざまな問題が危惧されています。本コラムでは、多くの地方都市で顕在化している「都市のスポンジ化」を取り上げたいと思います。

「都市のスポンジ化」とは、空き家や空き地などが、市街地の外側など、一定のエリアに集中して発生するものではなく、スポンジの穴のように、時間的・空間的にランダムに発生することで、市街地の人口密度が低下する現象です。

今後も人口が減少し、市街地の人口密度が低下することで、一定の人口規模で成り立っている医療や福祉、商業、公共交通といった、今ある生活に必要なサービスが維持できなくなってしまいます。

日立市では、将来にわたって、街なかにある生活に必要なサービスを維持できる規模で、市街地の人口密度を保っていくため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造をめざし、様々な施策に取り組んでいます。

「コンパクト・プラス・ネットワーク」とは、都市全体の構造を見直しながら、「コンパクトなまちづくり」と「まちづくりと連携した公共交通のネットワーク形成」を並行して推進していこう、という考え方です。

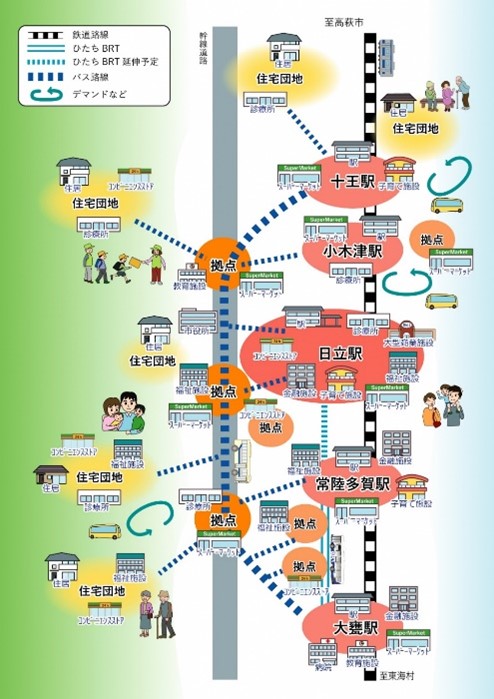

上記を踏まえ、日立市では「多極ネットワーク型コンパクトシティ」という都市構造をめざしています。

図で示すとおり、市内の既存施設の分布や配置などを考慮し、常磐線の駅前といった都市拠点や、各地に分布しているショッピングセンターなどの生活拠点、住宅団地のエリアなどを、きちんと「ネットワーク(=路線バスなどの公共交通)」で結んで、生活や移動を維持・便利にしていきたいという考えです。

日立市総合計画(2022年~2031年)ひたち成長戦略プランにおいても、未来都市プロジェクトの中で、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進により機能的なまちの形成をめざしていくことが位置づけられています。

具体的な施策としては、「常陸多賀駅周辺地区整備事業」や「ひたちBRT」など、駅前などの都市拠点の拠点性を高めていくこと、公共交通を充実させていくことなどの取組を進めています。

より詳細の内容は、市ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

共創プロジェクトは、日立製作所と日立市で推進する新たな取組ではありますが、市で進める既存の計画や事業との整合を図りながら、相乗効果を生み出していきたいと考えています。

今後とも皆さんのご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします!